por Jornalistas Livres

Negros libertos saíram em passeata dois dias depois da proclamação da República por temerem a restauração da escravidão no país: foram massacrados.

Uma história política marcada pelo imaginário da raça é, antes de mais nada, uma história feita de silêncios, datas rasuradas, registros incompletos, apagamentos e cesuras que constituem a luta simbólica pelas formas de imaginar uma comunidade e estabelecer a sua memória coletiva. A narrativa oficial acerca da Proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889, em particular, a forma como a participação ou não da gente comum é retratada, e a insistência em tomar cidades como Rio de Janeiro e São Paulo qual metonímias explicativas sobre o que se passou em todo país muito nos têm ensinado a esquecer. Uma das imagens mais recorrentes acerca da instauração do regime republicano entre nós é aquela do povo bestializado, apático, sem tomar posição alguma frente ao golpe de Estado que encerrou o longo reinado de d. Pedro II. Se por um lado tal imagem denuncia o teor palaciano, antidemocrático, com que as elites brasileiras tradicionalmente conduzem as reformas políticas, por outro, reforça a tosca retórica sobre a ausência de virtudes cívicas e morais que se espera de um povo civilizado entre os brasileiros.

Na contramão desse senso comum erudito estão os eventos que culminaram no Massacre de 17 de Novembro em São Luís do Maranhão durante o processo de instauração do novo regime. Naquele dia, uma grande multidão, cerca de 2 a 3 mil pessoas[1], descritas como “libertos”, “homens de cor”, “cidadãos do 13 de maio” e “ex-escravos”, saiu às ruas numa passeata em protesto contra as notícias sobre a proclamação da república. Na visão dessa gente, a mudança de governo vinha para restaurar a escravidão no país. Os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, dirigindo-se ao edifício do jornal republicano O Globo, que havia marcado uma conferência para o fim do dia. Uma tropa de linha formada por doze soldados fortemente armados de fuzil foi destacada para proteger a sede do periódico, mas isso não intimidou os manifestantes, que ameaçavam atacar os seus dirigentes. O pelotão realizou uma descarga de fuzil contra a multidão, deixando, segundo números oficiais, quatro mortos e vários feridos.

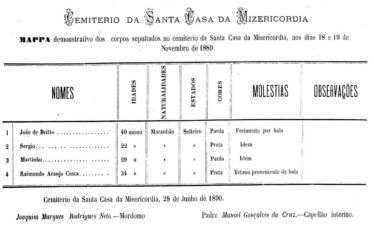

Pessoas mortas no Massacre de 17 de Novembro

Fonte: Relatório que o Exmo Im. Dr. Thomaz da Porciuncula passou à Administração do Estado em 7 de Julho de 1890, 1890, p. 6.

Pessoas feridas no Massacre de 17 de Novembro

Fonte: Relatório que o Exmo Im. Dr. Thomaz da Porciuncula passou à Administração do Estado em 7 de Julho de 1890, 1890, p. 7.

O registro hospitalar descreve os homens que morreram no conflito como homens solteiros, naturais do Maranhão, de cor preta ou parda. João de Brito, Sergio, Martinho, Raimundo Araújo Costa provavelmente estavam entre os líderes do protesto, pois foram atingidos na linha de frente. Os dados acerca dos feridos nos ajudam a interpretar a ocorrência de um verdadeiro massacre, pois as vítimas foram atingidas em partes do corpo como o peito, braço, antebraço, elemento que qualifica a intenção efetiva de matar e não apenas amedrontar ou dispersar a multidão.

Um dos aspectos que mais escandalizaram os cronistas e contemporâneos ao protesto que culminou no Massacre de 17 de Novembro foi a sua motivação: o medo de retorno à escravidão. Entretanto, as fronteiras entre o trabalho escravo e o trabalho livre eram bem mais porosas que as suas definições legais podem sugerir[2]. O perigo do retorno à escravidão era uma constante na vida dos libertos e a constância da ameaça tornava precária a liberdade. O protesto na cidade de São Luís informa que o medo da escravidão ultrapassou o marco da Abolição, indicando a fragilidade material da cidadania conquistada no 13 de Maio.

Na cidade de São Luís, foram noticiadas denúncias de que alguns senhores insistiam na escravidão, valendo-se de brechas legais para alegar que a Lei Áurea não revogava a obrigação de cumprimento das prestações de serviços pelos adolescentes e crianças alforriadas por efeito da Lei do Ventre Livre (ou Lei Rio Branco), assinada em 28 de setembro de 1871. Argumentavam que as crianças nascidas de “ventre livre” – as chamadas “ingênuas” – deveriam permanecer sob o controle dos ex-senhores de sua mãe até os 21 anos. O jornal A Pacotilha denunciou logo no dia 22 de Maio de 1888, menos de uma semana após a Abolição, “que filantropos há que, não sabemos com que direito, ou com que título, conservam reclusos, debaixo de sete chaves, como se costuma dizer, libertos pela lei de 13 de Maio. Dizem-nos que esta gentileza se dá lá pelas bandas do Caminho Grande”. O não cumprimento da lei deixava no ar o fantasma da reescravização.

O problema do não pagamento da indenização aos senhores de escravos foi outro esteio de legitimação da escravização ilegal de pessoas no imediato pós-Abolição. Uma missiva publicada em 28 de junho de 1888 no Diário do Maranhão, enviada de Vargem Grande, pedia providências ao presidente da Província indagando: “[…] é possível ter-se ainda debaixo de sujeição os ex-escravizados sob o pretexto de não ter sido o possuidor indenizado do valor dos mesmos, pois aqui tem uma entidade representativa que ainda os tem sob domínio, tendo até um deles se evadido par gozar do seu direito”. Nesse sentido, o “medo da escravidão” possuía bases muito concretas não apenas devido à experiência da reescravização e/ou não cumprimento da lei de 13 de Maio, mas, também, devido à permanência da cultura do cativeiro no pós-Abolição. Problema que esteve no centro do protesto que foi às ruas em 17 de novembro 1889. Com efeito, o simbolismo da luta contra a escravidão era forte. O protesto saiu do largo do Carmo onde se localizava o Pelourinho de São Luís. Havia sido ali também que muitos desses homens e mulheres estiveram comemorando a Abolição, pois do Largo do Carmo saíra a “passeata dos libertos” no dia 15 de Maio de 1888[3]. Assim, no dia 17 de novembro, as memórias do cativeiro e sua redenção estavam, por assim dizer, à flor da pele.

Na memória dos negros, a violência do Massacre de 17 de Novembro não se restringiu ao fuzilamento. Em depoimento ao jornalista César Teixeira, nos anos 1970, o cantador de bumba-boi Zé Igarapé contou que seu pai era monarquista e estava entre os manifestantes, razão pela qual não tinha um braço. “Foi cortado pela República”, afirmou na ocasião o brincante popular. No hospital da Santa Casa, o médico responsável em atender os feridos teria dito: “Em barulho de branco, preto não se mete!”[4]. O escritor negro Astolfo Marques (1876-1918) reconstruiu precisamente essa cena no livro A nova aurora (1913), romance dedicado à instauração do novo regime. No livro, a frase possui uma conotação ainda mais ameaçadora: “Quem se mete em coisas de brancos, tem a mesma tristíssima sorte aqui desses teus companheiros”[5]. Imaginadas e narradas nesses termos, as amputações procedidas na Santa Casa ganham fortes conotações de linchamento racial. Nessas representações construídas por negros, a república de 15 de novembro de 1889 se confunde, indelevelmente, com a experiência da subordinação racial.

O problema da tortura policial, durante o governo provisório, certamente ajudou a cristalizar essa imagem. Os suspeitos de integrarem o protesto sofreram intensa perseguição nos dias subsequentes e alguns foram presos. De acordo com o relato de Astolfo Marques, nessas ocasiões “o detido, pela menor queixa, era conservado a pão e água, quando lhe davam, por mais de 24 horas; e, antes de posto em liberdade, se infligiam […] indecorosos castigos, dos quais os menores se limitavam à aplicação de dúzias e dúzias […] de bolos (palmatoadas) e a raspagem dos cabelos”. Os jornais da época dão testemunho que nem mesmo mulheres escaparam da violência. Maria da Paz Rubim teve a cabeça raspada por se envolver em brigas com outra companheira. “A operação foi tão bem feita que lhe deixou várias escoriações ligeiras no couro cabeludo, tendo sido medicada pelo dr. Henrique Alvares Pereira”, informou o jornal A Pacotilha em 19 de dezembro de 1889. Joaquina, residente na rua da Misericórdia, e Clara Maria da Conceição, moradora da rua do Mercado, também tiveram as cabeças e sobrancelhas raspadas. A simbologia desses atos e a humilhação infligida através deles eram fortes: o chamado “raspa coco” foi uma das marcas do tratamento policial aos escravos fugidos, nos últimos anos do cativeiro[6]. Mas, nesse caso, o estigma da escravidão convertia-se em estigma racial.

O protesto de 17 de novembro reagia precisamente a essa reestruturação das hierarquias sociais no pós-Abolição que esvaziava muito dos direitos conquistados com o 13 de Maio. Os rumores, o medo e a crença na possibilidade de retorno à escravidão foram a expressão cruel desse drama coletivo – uma experiência rasurada das maneiras com que os brasileiros dão sentido a sua história. Um massacre não é feito apenas da quantidade de corpos que se abandona ao relento, mas, também de palavras, rumores e, sobretudo, de memória. Para aqueles homens que entregaram a vida pelo medo de serem escravos novamente, o “massacre” nomeava toda uma gama de violências e humilhações para as quais a raça se erguia como linguagem. Massacre é o nome de uma “experiência” que faz lembrar o braço amputado de um pai e a rotina da tortura policial. O Massacre é a força estruturante do racismo na formação do Brasil moderno.

Conferência proferida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP para a abertura do seminário A Cidade e a Questão Racial, realizado em 13 de novembro de 2019.

[1] Milanez, J. L. da S. Apontamentos escritos pelo Capitão do Exército José Lourenço da Silva Milanez fl. 24.

[2] Ver: Chalhoub, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

[3] Jacinto, C. “Festejando a liberdade: o 13 de Maio no Diário do Maranhão e na Pacotilha, 2018, p. 13 (mimeo).

[4] Teixeira, C. “Zé Igarapé (I): ‘O gigante do boi da Madre Deus’”, Jornal Pequeno, 14/06/2002, p. 2.

[5] Marques, A. A nova aurora. Maranhão: Tip. Teixeira, 1913, p. 77.

[6] Needell, J. D. “Brazilian Abolicionism, Its Historiography, and the Uses of Political History”, Journal of Latin American Studies, v. 42, 2010, p. 250.