Evento promovido pela Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo discutiu o espaço e o movimento de mulheres indígenas e quilombolas no país

Por: Mariana Lima

Na última sexta-feira, 16 de agosto, a Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo promoveu a 8ª edição do Ciclo de Debates sobre Gênero e Direitos Humanos. Nesta edição do evento, a discussão focou no espaço e na luta das mulheres indígenas e quilombolas.

“Índio não usa celular”, ouviu certa vez a indígena Jacileide Martins, conhecida como Jaxuka. “Eu virei e falei para ele que se não houvesse tanta poluição e destruição das regiões verdes em São Paulo, talvez meu parente na aldeia de Parelheiros conseguisse ver meu sinal de fumaça”, contou durante o debate.

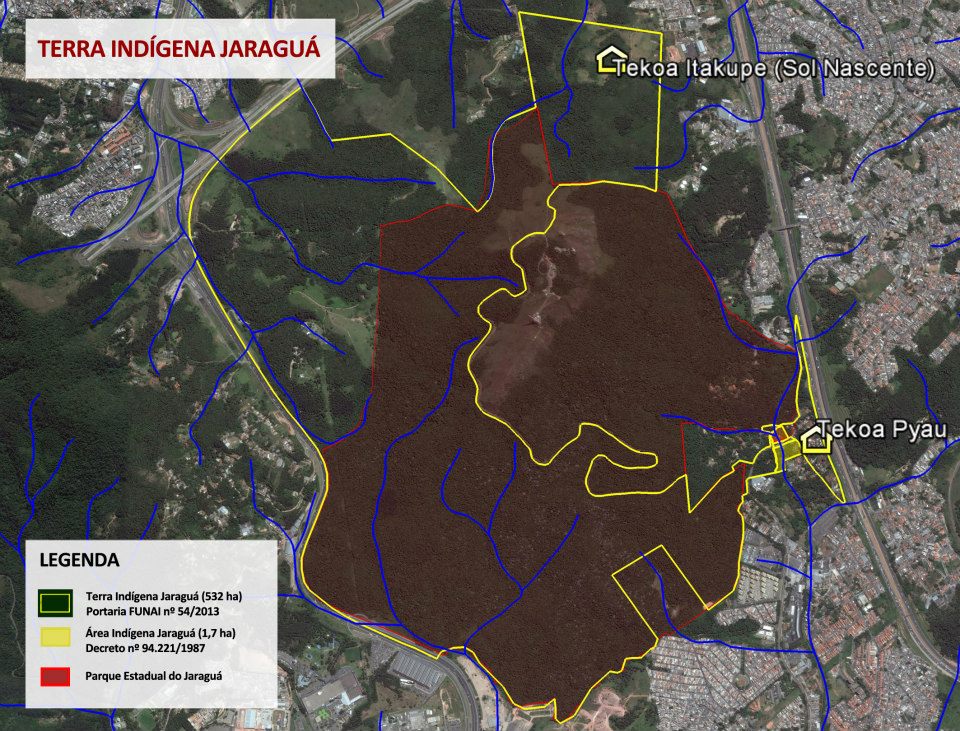

Jacileide pertence à etnia Guarani M´byá da Terra Indígena do Jaraguá e ouviu o comentário preconceituoso de um aluno da PUC-SP, mesma instituição onde ela estuda Ciências Sociais.

Para esse aluno, assim como para muitas outras pessoas que pouco sabem sobre a questão indígena, usar ou não um celular define quem pode ou não ser considerado indígena.

Jacileide ouviu até mesmo de uma professora que os indígenas que vivem no Jaraguá não podem ser considerados como residentes de aldeias.

“Indígena sem terra não tem vida. Sem a demarcação fica difícil ter acesso à educação e à saúde.”

“O que é aldeia e o que não é aldeia? Lá [Jaraguá] tem uma cultura, uma língua diferente. As crianças não falam o português, mas o Guarani na aldeia. Então tem essa valorização, esse resgate da cultura”.

O celular é uma ferramenta fundamental para o diálogo entre movimentos indígenas pelo Brasil. A comunicação móvel tornou possível, por exemplo, a realização da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília, contra o Governo de Jair Bolsonaro, sob o tema ‘Território: nosso corpo, nosso espírito’.

Outro ponto abordado por Jacileide durante o evento foi a importância da terra para os indígenas. “Indígena sem terra não tem vida. Sem a demarcação fica difícil ter acesso à educação e à saúde”.

Ela também falou sobre a poluição dos rios e da terra. “A nascente do rio no Pico do Jaraguá está tão poluída que tive que levar meus filhos para outra região para conseguir ensiná-los a nadar. Eu aprendi a nadar ali, meu avô bebia aquela água. Hoje não podemos mais”.

Mostrar a cultura que existe na aldeia é fundamental para acabar com estereótipos e visões distorcidas sobre a vida indígena. Eventos como o Dia da Beleza Indígena são considerados por Jacileide ferramentas para esse diálogo com a sociedade.

“As pessoas passam e criticam. Falam que parecemos moradores de rua, não entendem que na aldeia existe uma cultura totalmente diferente. E que o diferente não significa ruim ou inferior”.

Jacileide vem de uma família de mulheres fortes. Sua avó foi a 1ª cacique da aldeia. “Os filhos do meu avô estavam brigando para ver quem ia ser o cacique. Minha avó se irritou e disse ‘eu vou ser a cacique, pronto. Acabou’. Minha tia ocupou o cargo depois, e a comunidade aceitou”.

E a jovem complementa: “O indígena faz a política raiz, não essa ‘Nutela’ que tem por aqui. O cacique assume uma função de governador, ele precisa ouvir a aldeia”.

Na cultura da aldeia de Jacileide, era comum que as meninas se casassem pouco após a primeira menstruação. Quando ela menstruou, sua mãe queria casá-la com um homem 30 anos mais velho.

“Eu disse que não. Esse poder de escolha é uma conquista. Eu me casei quando quis. Tenho 5 filhos, e perdi meu marido cedo. Minha filha mais nova, de 13 anos, foi para a marcha das mulheres indígenas, e já está se organizando para ir para o acampamento terra livre. É um direito dela”.

Desafios quilombolas

Para falar pelas mulheres quilombolas, a convidada era a artesã Regina Aparecida Pereira, integrante do Quilombo Cafundó (SP). Regina assume um papel atuante no resgate e preservação da história de luta e resistência da ancestralidade de sua comunidade.

Ela nasceu na Barra Funda, bairro da capital paulista, e morava em Campinas (SP) antes de conhecer o quilombo, em 2003. Seu primeiro contato com a comunidade foi para tentar ajudá-la a se organizar como associação e dialogar com a sociedade de fora da região. E Regina sentiu-se tão abraçada por aquele povo que decidiu fazer parte do quilombo.

Para a artesã, dialogar com autoridades e com a sociedade é uma tarefa difícil. “O Governo conhece a linguagem da caneta e não da História. Muitas comunidades mantêm e prezam a tradição oral. Já chegamos a ser barrados em um evento porque alguns dos membros da comunidade não sabiam ler e escrever”.

Após esse caso, Regina foi escolhida como representante da comunidade, que só foi reconhecida pelo Governo Federal em 2006.

Ela aponta que a questão das terras ainda traz dor de cabeça para os moradores do quilombo. “A desapropriação das terras que são reconhecidas como território quilombola não facilitou as coisas, ainda é difícil. A concessão de uso não nos dá uma total garantia do território”.

As dificuldades para garantir o território fizeram com que a juventude se afastasse da região. Hoje, o quilombo conta com apenas 28 famílias residentes, atuando com trabalhos ligados à agricultura e à produção artística de objetos e vestuário.

Sob a representação de Regina, o quilombo recebe visitas de grupos interessados em conhecer a região, oferecendo, além do contato, oficinas de artes e agricultura. “Buscamos parcerias para realizar nossos trabalhos, porém, não conseguimos muito, pois estamos em um município [Salto de Pirapora] que nunca valorizou muito esse tipo de luta. Mas não nos abatemos por isso”.

Questões jurídicas, de direito e antropológicas

O debate contou também com a participação de representantes de órgãos responsáveis por oficializar a demarcação das terras indígenas e quilombolas, advogadas destas populações e pesquisadoras.

As comunidades quilombolas têm direito às terras que ocupam a partir da Constituição de 1988. Em 2003, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) passou a ser o responsável por essa regulamentação.

Após uma certidão de reconhecimento da comunidade quilombola emitida pelo Instituto Zumbi dos Palmares, o Incra inicia o processo.

“Eles acham que é só pagar, e pronto. Mas não é uma questão de dinheiro. A história dessas pessoas está ali. Se elas pudessem levar o cemitério, a igreja, o rio, todos os elementos de seus ancestrais consigo, elas iriam embora.”

São necessários vários relatórios com estudos antropológicos sobre o território e a população, que podem demorar anos para serem concluídos. Quando o processo é finalizado, ele é publicado no Diário Oficial da União. Isso para dar tempo de os “proprietários” apresentarem uma contestação.

Se não houver alteração, o Incra lança uma portaria para ter o decreto de desapropriação, que deve ser assinado pelo Presidente da República.

A mestra em geografia humana pela USP e servidora do Incra que atua na regularização fundiária de territórios quilombolas, Mara Gazzoli Duarte, aponta diversos obstáculos para a conclusão dos trabalhos.

“Fazer esse estudo, além de demorado, é caro. Faltam investimentos para a produção e a disponibilidade de equipes. E, além disso, quando o processo chega na fase de decreto, ele fica parado no gabinete”.

Ao todo, o Incra tem 51 processos em aberto, sendo que 30 estão parados no gabinete da Presidência; 16 relatórios estão publicados e, destes, 11 estão em fase da portaria e 4 encaminhados para decreto.

“Essas comunidades têm a necessidade de ter as suas terras. Eles vivem sob ameaças de indivíduos que podem desmatar, queimar e destruir as terras em que vivem. O Incra tenta ajudar de alguma maneira, porém estamos de mãos atadas em muitos dos casos”, comenta Mara.

Lisângela Kati do Nascimento é pós-doutoranda pela USP e pesquisadora dedicada à luta pela melhoria da qualidade da educação pública para as populações quilombolas, indígenas e caiçaras do Vale do Ribeira.

Para ela, a educação é uma ferramenta para a valorização destas culturas e a permanência da identidade dos indivíduos que a compartilham.

“É importante que as crianças estudem sobre os lugares de sua origem, que tenham no currículo escolar elementos que valorizem seu povo, além dos ensinamentos básicos. A escola, muitas vezes, acaba por negar a identidade destas crianças”, comenta Lisângela.

A pesquisadora chama atenção para as ocorrências de despejos nas regiões em que a barragem do Rio Ribeira seria construída. Houve famílias que não receberam nem sequer indenização.

“Ter o direito à terra não é o mesmo que ter os títulos. A barragem não traz progresso para a região, porque os moradores não serão empregados. Apenas prejuízos ambientais e culturais chegam até eles”.

Ela ainda pondera sobre a relação entre o dinheiro e a entrega das terras. “Eles acham que é só pagar, e pronto. Mas não é uma questão de dinheiro. A história dessas pessoas está ali. Se elas pudessem levar o cemitério, a igreja, o rio, todos os elementos de seus ancestrais consigo, elas iriam embora”.

Para a pesquisadora, a região do Vale do Ribeira (PR) luta por diversas pautas, e as mulheres começaram a mostrar apoio a essa movimentação de forma mais efetiva. “As vozes destas comunidades sempre existiram, mas elas precisam ser ouvidas”.

Sabrina Nepomuceno, advogada da Rede Nacional de Advogados Populares (Renap), que atua na defesa de indígenas e quilombolas de Ubatuba, no litoral de São Paulo, revela que muitas comunidades indígenas e quilombolas acabam sendo criminalizadas ao viverem em reservas que eles próprios ajudaram a preservar.

“As comunidades não podem ser criminalizadas desta forma. A reserva existe por causa deles. As pessoas que constroem condomínios na região de reservas e parques ambientais não são processadas, então porque o quilombola que constrói a sua casa é? ”, questiona.

Ela exemplifica a disparidade nos tratamentos com o caso da mansão de Clodovil em Ubatuba (SP), que foi construída em área de preservação ambiental com 3 mil metros quadrados, enquanto os indígenas e quilombolas destas regiões precisam lutar para ter construções com no máximo 60 metros quadrados.

“Essas populações mantêm uma relação que beira a escravidão ao trabalharem nestes condomínios. Por ser uma reserva, eles não podem plantar, comercializar ou ter animais. Muitos acabam indo embora por terem seu modo de vida restringido, ou são presos por tentarem sobreviver”.

As mulheres são as mais vitimadas neste sistema. Por não conseguirem produzir o próprio sustento e não terem voz nos espaços comerciais de trabalho, acabam entrando para o tráfico de drogas.

“Vendem essa lógica de que o capitalismo não convive com o meio ambiente, mas é o ser humano que não consegue. Essas comunidades vivem sem energia porque o capitalismo não entrou ali, e para isso é necessário a destruição do verde”.

Sabrina aponta que essas pessoas não são vistas como importantes, e sem a resolução dos problemas estruturais, o trabalho deles é como secar gelo. “O Estado não quer reconhecer o direito destas comunidades à terra, então eles precisam lutar e resistir como podem, porém, as coisas não ficam mais fáceis”.

Fonte: DESTAQUES, DIREITOS HUMANOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário